経済の変遷

- 詳細

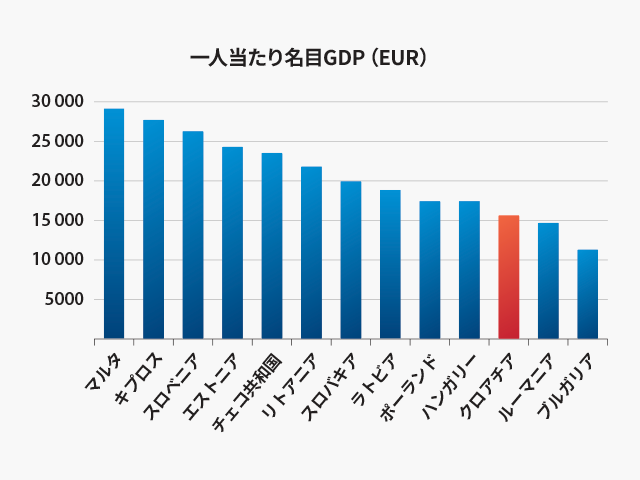

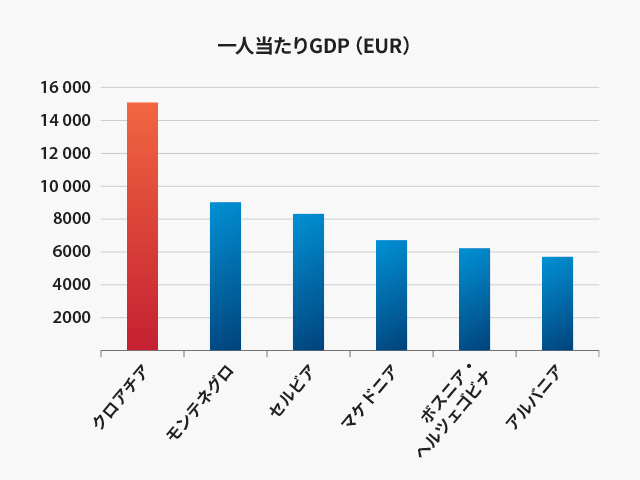

国内総生産の面では、クロアチアの経済は(2023年に780億ユーロで)東南ヨーロッパで最も強い経済の一つである。社会主義体制の崩壊後、クロアチアは開放市場経済への移行を経て、特に工業部門がその恩恵を受けた。

オーストリア=ハンガリー帝国の時代、クロアチアの地域経済は主に農業であったが、それは工業化時代の幕開けの時期でもあった。国内資本は限られていたため、オーストリアとハンガリーの資本が支配的であり、主に天然資源(森林)と農産物が加工されていた。鉄道を中心とした交通手段の発達に伴い、最初に重要な工業の中心地(リエカ、ザグレブ、オシエク、カルロヴァツ、シサク)の発展が可能となった。工業の発達は、クロアチアがユーゴスラビアの一部となった後により好調になり、その国のなかでクロアチアはスロベニアと並んで最も発展した地域で、関税によって保護されていたより広い市場にも参加していた。

第二次世界大戦後、社会主義経済の下で急速な工業化と、経済的に取り残されていた農業地帯の開発が始まり、ユーゴスラビアの自己管理的社会主義体制は、他の東欧諸国の中央集権的計画社会主義とは異なった特性を持ち、よりダイナミックであった。国有化によって国のものとなった財産が、そのモデルでは社会的財産に転換された。企業における主要な管理機関は労働者評議会であり、労働者はこの会議を通じて少なくとも名目上の生産と分配について決定していた。1953年から1963年にかけて最高の経済成長率が記録され、その時期はユーゴスラビア、そしてクロアチアの経済もヨーロッパで最もダイナミックな経済の一つであった。しかし、1970年代にはすでに成長が減速し始め、1980年代には、特に顕著にみられた高インフレにより危機の兆候を示していた。それでもクロアチアは、ユーゴスラビアの中でスロベニアと共に、特に農業、工業生産、建設、石油産業、造船と観光の分野で最も経済的に発展した共和国であった。

ユーゴスラビアの崩壊後、クロアチアの社会主義・混合経済は、私有財産と公開市場経済に基づく制度へと転換された。しかし、この移行はクロアチアに対する軍事侵略と防衛のための経済政策の調整によって遅れ、妨げられた。1999年に371億ドル(戦争前のGDPの160%)に達すると見積もられた多大な直接的戦争被害という負担も、経済における転換や民営化を困難にしていた。加えて、かつての公的(社会)財産が国有化され、その後私有化される転換過程は、政治家と実業家のエリートの間の合意の下で行われ、しばしば企業の実際の購入や投資のないまま行われていた。このため、移行は貧困化、汚職や経済犯罪の増加、そして産業の崩壊など、多くの社会的・経済的悪影響をもたらした。

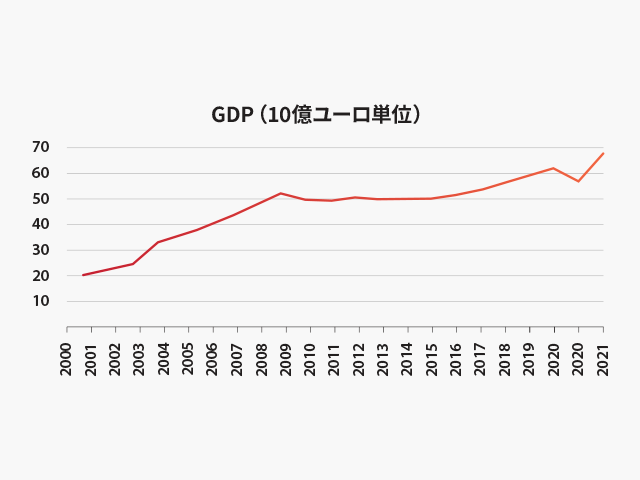

1991年12月末に臨時通貨としてクロアチア・ディナールが導入され、1994年には新しい通貨としてクロアチア・クーナが導入された(2023年1月1日にユーロに切り替えられた)。1993年10月から、クロアチアは国際通貨基金との間でスタンド・バイ協定を締結し始め、1994年以降は世界銀行と欧州復興開発銀行から最初の融資を受け、それにより経済状況が改善された一方、国の負債にもつながった。戦争による直接的苦境が克服された後、クロアチアは国内総生産(GDP)の成長段階に移行した。最高の成長率が2002年に5 . 2 %として記録され、2003年にはGDPがクロアチア紛争前の水準に達した(1990年紛争時の248億ドル)。GDPの上昇傾向は2008年まで続いたが、主に世界的な不況を原因とする低下とその後の停滞が発生した。クロアチア経済の不況からの回復が始まったのは2015年で、それ以降再び経済成長とGDPの持続的な上昇が見られた。それは、新型コロナウイルスのパンデミックによる世界的な危機の影響を受けた2020年のGDPの減少を除くが、2021年には、GDPの成長率が13.1%という過去最高の数値に達し、2023年および2024年にも数パーセントの更なる成長が続いた。

労働者の大多数は加工業、行政と教育部門、貿易、医療と観光で雇用されている。2025年当初の失業率は5.4%であった。